過去的大量事實表明,遇到拆遷,你的人生很可能就此改變,甚至實現「階層跨越」。

但對于普通人來說,拆遷畢竟是小機率事件,甚至有時候,即使遇到了拆遷,最終也未必能成功,所謂的「釘子戶」,就是指那些本來明明可以拆遷,卻因為各種原因拒拆的人。

最常見的原因,就是拆遷補償談不攏,拆遷方希望少賠錢,被拆方希望多賠錢,一旦雙方心理預期落差較大,自然就很難達成一致,從而出現周邊其他住戶都拆了,只剩下一兩戶沒拆的局面。

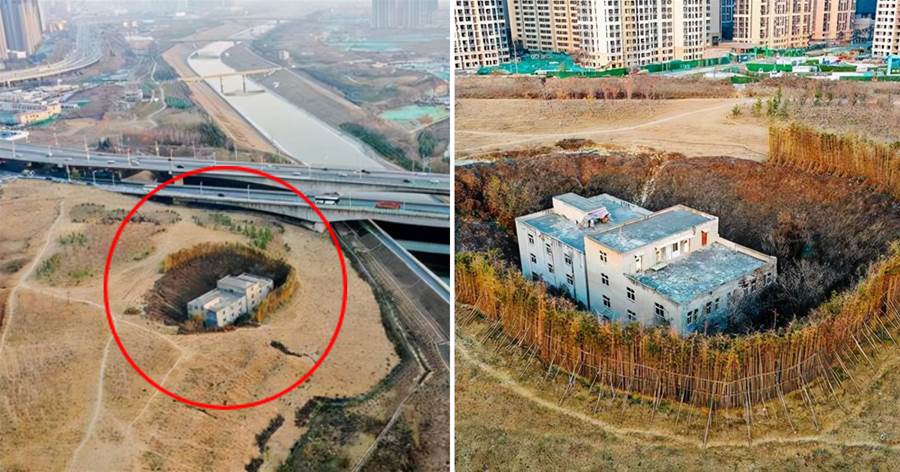

有一戶這樣的人家,房子是兩棟三層小樓,并排建在一起,如今房子周邊已經是一片綠化帶,更奇葩的是,房子被10米高的土墻四面圍住,以至于從地面上看過去,很難發現房子的存在,只有在空中航拍,才能讓房子露出真面目。

2021年夏天,當地迎來了罕見的暴雨,由于這兩棟樓房地勢很低,出入口被雨水攜帶的泥沙堵住,門口也有很深的積水。

所幸的是,住在樓里的人早已提前搬走,才沒有受到暴雨帶來的傷害。但就算如此,這兩棟房子的居住價值也大打折扣了,長年下去,甚至有倒塌的風險。

究竟是什麼人,會把房子蓋在這麼深的一個土坑里呢?他又是出于何種原因而拒絕拆遷,以至于形成了今天這般局面?

兩棟樓房的主人姓鄭,是一個七十多歲的大爺。但實際上,房子是屬于大爺的兩個兒子的,一個兒子一棟,只不過鄭大爺的兩個兒子都不住在村里,所以房子蓋好后只有他一個人住。

鄭大爺所在的村子,早在2016年就已經搬遷完畢,如今偌大一片地,就只剩下了他家的兩棟建筑了。

其他的村民都愿意搬遷,就足以說明拆遷方給的賠償是合理的,否則大家也不是傻子,明知吃虧還乖乖搬走。

既然是這樣,那為何偏偏只有鄭大爺不肯搬走,也不肯接受拆遷協議呢?難道他對兩棟樓房有特殊的情感寄托,又或者是獅子大開口,開出了讓拆遷方望而卻步的天價?

一切還得從2010年說起。

那一年,鄭大爺的村子附近突然被規劃了一條人工河道。

根據規定,「河道周圍500米以內不得有村落,所以河道規劃好后,村子的拆遷也立刻被提上了議程。

經過一兩年的談判,絕大部分村民都跟拆遷方達成了協議,村民們也陸陸續續領到了相應的補償,有的人拿到了新房,有的人拿到了錢,還有的人則既拿新房又拿錢,總之皆大歡喜。

可就在拆遷方以為拆遷很順利的時候,鄭大爺卻給了他們一個下馬威。

當時已經年過七旬的他,堅持要在原定的拆遷補償上額外增加一筆建筑費用,鄭大爺給的理由是他的兩棟房子是新蓋的,如果不給這筆錢,他就拒絕搬走。

但鄭大爺的要求,拆遷方卻沒有同意,以至于一直到2016年,整個村子除鄭大爺的兩棟樓房之外全部被拆光,鄭大爺還獨自一人住在村里。

根據當時的拆遷標準,鄭大爺全家可以補償到4000平方公尺的新房,此外還有少量安置費用。

當地房價不低,4000平米即使按那時的價格來計也得近千萬了,而一棟三層小樓,則只需八九十萬就能蓋起來,也就是說,拆遷方只需再追加200多萬,就能滿足鄭大爺的要求。

由此來看,鄭大爺似乎跟一般的「釘子戶」不一樣,他并沒有獅子大開口,提的要求甚至還在一定程度上顯得合理,畢竟他的房子是新蓋的,比村里其他的老房子多補償一點不算夸張。

既然如此,拆遷方為何還要咬著不放,寧愿不拆那兩棟房子,也不肯答應鄭大爺的要求呢?

原來鄭大爺一共有4個兒子,其中兩個兒子的戶口在村里,另外兩個兒子的戶口遷到了城里。

兩棟房子底下的地皮本來屬于同一塊宅基地,是鄭大爺在1953年取得的。四個兒子長大后,鄭大爺就將宅基地一分為四,每個兒子一塊。

由于兩個兒子已經在城里定居,所以四塊宅基地上,只有兩塊地蓋了房子,另外兩塊地一直空著。

但在2010年時,鄭大爺兩個住在城里的兒子突然回村蓋房,原來他們也聽說了村里即將動遷的消息,突擊蓋房,為的就是拿拆遷補償。

可尷尬的是,房子蓋好后,拆遷方卻拒絕將這兩棟樓房納入補償范圍,理由是這兩棟房子屬于違建。

所以這兩棟樓房,并沒有取得建房許可證,更沒有拿到房屋產權證。

正因如此,在給補償的時候,拆遷方就拒絕為這兩棟新房單獨賠償,而只賠償了宅基地對應的部分。

可這樣一來,鄭家兩兄弟蓋新房的錢就等于打了水漂,他們當然不愿意,鄭大爺眼看兒子們吃了虧,也不愿退讓,堅持住在兩棟新房里不肯搬走,所以才讓這兩棟房子留到了現在。

新房的補償款雖然一直沒有談下來,鄭大爺和兒子們的宅基地補償卻早已達成了協議,他們一共領到了1000平米的新房以及總價400多萬的安置款。

所以最終爭論的焦點,就只落在這兩棟建筑本身,鄭大爺希望拆遷方把建房的錢「還」給他的兩個兒子,拆遷方卻堅持他們沒有義務這樣做,因為房子是鄭大爺的兩個兒子自己要蓋的,而非拆遷方逼著蓋的。

由于鄭大爺的不退讓,兩棟樓房一直沒能拆成,但工程卻不能耽擱,所以拆遷方最終就想了個辦法,用土將鄭大爺的兩棟樓房四面圍起,導致整村子的地平升高了10米。

如此一來,鄭大爺的房子就仿佛蓋在了「天坑」里一般,不但出入不方便,也很容易積水。

拆遷方的意圖很明顯,就是想用這種間接的手段,逼鄭大爺搬走,從而完成剩下的拆遷工作。

可沒想到,鄭大爺雖已年過七旬,卻絲毫不退讓,寧愿生活不方便,也堅持住在那兩棟房子里。

就這樣,雙方的僵局持續了五六年。這五六年間,鄭大爺的村子已經成了一片綠地,讓處于「天坑」中的兩棟樓房變得更加扎眼。

一直到去年夏天,由于連續暴雨,鄭大爺的兩棟樓房積水嚴重不能居住,他才終于從里面搬了出來。

但鄭大爺搬出后,兩棟樓房仍然沒有被拆,也許是拆遷方覺得已經不用再拆了吧。畢竟房子底下的宅基地早已賠償到位,土地已不屬于鄭大爺的兩個兒子所有了。

在我國的特定環境下,相信每個釘子戶后面,都會有一個特殊的故事。上面說的那位「釘子戶」鄭大爺,他的故事就很值得探討。

從法律上講,拆遷方是沒有過錯的,該給的補償都給了,算是仁至義盡。

但鄭大爺的兩個兒子,卻實實在在地虧掉了蓋房的錢,倘若他們沒有違法突擊建房,自然也就不存在后面的糾紛,「天坑中的房子」這種奇葩的景觀,當然也就不會存在了。

所以說,一切還是貪婪引起的。在巨額拆遷補償面前,人的貪欲是會被無限放大的,這或許就是「釘子戶」頻出的重要原因吧。