法國作家莫泊桑曾說:

「人的脆弱和堅強,都超乎自己的想象。」

這位短篇小說巨匠,試圖用一個個人物和故事來佐證這句話。

不管是普法戰爭中堅強活著的羊脂球,

還是《我的叔叔于勒》中,被金錢奴役的菲利夫婦;

不管是《俊友》中借女人上位的杜洛瓦,還是為兒子復仇的索瓦熱老婆婆……

他們在莫泊桑的文學世界裡,涇渭分明地站在道德兩側,固守著善與惡的分界。

但有一個人,性格裡兼具了脆弱與堅強,無法用非黑即白的人設來定義。

她就是小說《項鍊》的女主角——瑪蒂爾德。

她幸福的前半生,因為愛慕虛榮,跌入困境,之後又因為堅韌和勤勞,懂得了知足,成熟了心志。

她是莫泊桑筆下的經典人物,曾經一度作為貪婪的代名詞,被釘在虛榮的十字架上。

然而,當我們以更加悲憫、理性的視角看待瑪蒂爾德,我們不難發現,人生的幸與不幸,更多地落腳在是否「知足」上。

瑪蒂爾德出生在一個小公務員家庭,長大後,嫁給了一個門當戶對的教育部小科員。

夫妻倆住在殉教街的一處公寓,平常還有個女傭打理生活。

她本應在安穩的歲月中靜待人生的開花結果,

但卻認定了自己是世界上最不幸的人。

瑪蒂爾德感覺生活一路向下,關于幸福的一切都遙不可及。

而她痛苦的根源,在于反復拿幻想對標現實,

陷入攀比、失望、再攀比,更失望的惡性循環。

她理想中的生活,是住在掛著東方帷幕,擺滿瓷瓶的豪宅,

與一眾紳士笑談風聲。

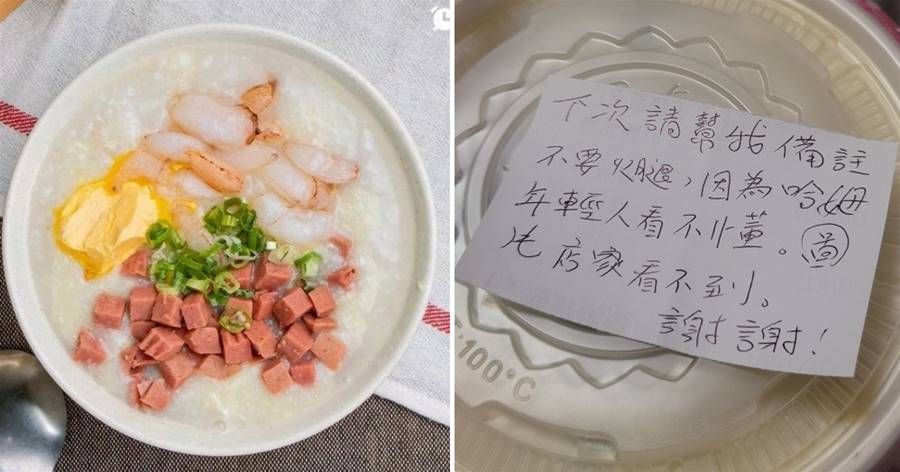

而現實生活中,她只能囚禁在簡陋的公寓,看著丈夫為一盆鮮美的魚湯歡呼。

對現實永遠不知足,這使她在痛苦和擰巴中,找不到與世界的相處方式。

內心壓抑,情緒低落的瑪蒂爾德,

嫉妒朋友、埋怨丈夫、折騰自己。

作家書海拾貝說:

「生活本不苦,苦的是欲念過多,內心本不累,累的是放不下的太多。」

每個人都有貪婪和幻想,

但這份執念一旦變得不切實際,就會成為一種羈絆,牽扯住心性。

莫泊桑深諳其理,與他的老師福樓拜的觀點不謀而合。

在福樓拜的小說《包法利夫人》中,也描述了這樣一位永不知足的女人。

她就是美貌迷人的愛瑪小姐。

愛瑪出生在窮鄉僻壤,但卻是個容貌與氣質俱佳的女孩。

在步入婚姻前,她設想的丈夫必定浪漫多情,生活必定優雅富足。

可嫁給包法利先生後,一切幻想瞬間破滅。

雖然衣食無憂,但生活是柴米油鹽的平淡,丈夫是見識短淺的莽夫。

愛瑪和瑪蒂爾德一樣,被無處安放的不滿和壓抑折磨。

但愛瑪更「大膽」,她選擇背叛婚姻,另尋佳偶。

之後,她認識了魅力四射的萊昂、風流倜儻的羅爾多夫,但這些男人,依然滿足不了她。

最可悲的是,為了紙醉金迷的生活,

愛瑪陷入商人的陷阱,最終走投無路,自絕離開。

不管是瑪蒂爾德還是愛瑪,她們都陷入了一個誤區,

對「擁有的」永不知足,對「幻想的」執迷不悟。

就像哲學家伊壁鳩魯所說:

「誰不知足,誰就不會幸福。」

生活中,每個人都會遇到理想與現實的偏差,

但聰明的人,總會在追夢的同時,保守一份知足和感恩。

巴爾紮克說:

「貪心好比一個套結,把人的心越套越緊,結果把理智閉塞了。」

就像瑪蒂爾德,她一直在焦急地等待人生的高光的時刻,

而這個時刻來臨時,她又有了更高的期待。

被貪婪套牢的瑪蒂爾德,完全忽略了生活中的美好,

包括丈夫對她無比深沉的愛。

為了讓瑪蒂爾德快樂,丈夫費盡心力弄來了一張請柬,是教育部長若爾日夫人的高端酒會。

本以為妻子會滿心歡喜,可她卻在自暴自棄中挖苦自己。

瑪蒂爾德先是抱怨沒有漂亮舞裙,後又苦惱于沒有名貴珠寶,

總之她因為這個舞會,變得更加苦悶。

見她愁眉不展,丈夫主動解決了所有的難題。

不僅拿出積蓄為她買了條昂貴的裙子,

還鼓勵她去和伏來士潔太太借一件珠寶。

當瑪蒂爾德在一堆珠寶中挑中那條改變命運的項鍊,人生的劇碼也迎來[高·潮]。

舞會華麗開場,瑪蒂爾德毫無懸念地成為了最耀眼的女賓。

迷人的風韻、時髦的裝扮、多情的眉眼,讓眾人傾倒,

機要處的部長都主動示好,邀她跳舞。

瑪蒂爾德盡情地揮灑著多年來積攢的熱情,

像冰河消融後的魚,自由肆意地在舞池裡旋轉。

只可惜,她是參加王子舞會的辛德瑞拉,

時間一到,就得坐上南瓜車,變回灰姑娘。

淩晨三點,舞會結束,瑪蒂爾德和丈夫沿著冷冷清清的塞納河,走向令她厭惡的家。

陀思妥耶夫斯基曾說:

「人之所以不幸,是因為他不知道自己是幸福的。」

瑪蒂爾德的不幸,也源于此。

她因不滿足于現實而陷入幻想,又因沉浸在幻想中,忽視了身邊的愛意與美好。

其實,瑪蒂爾德很幸福,她不需要為生計奔忙,生活裡也沒有大風大浪。

更幸運的是,有個深愛她的丈夫,為她擋風遮雨,排憂解難。

只可惜,她忽略了所有的「小確幸」,她的痛苦因此看起來愚蠢又矯情。

俗話說:

知足者貧賤亦樂,不知足者富貴亦憂。

有時候,幸福與貧富無關,關乎內心的感知。

幸福的人,即使落入人生的低谷,也能通過對美好的感知,知足常樂;

而不幸的人,會在永不知足的怪圈中,對幸福視而不見。

莫泊桑對項鍊似乎有某種隱喻,它代表了瑪蒂爾德求而不得的貪婪和執念。

當瑪蒂爾德把項鍊丟失的那一刻,她的命運和莫泊桑的隱喻形成了完美的互文。

舞會結束了,但那些登峰造極的時刻,仍在瑪蒂爾德的腦海裡不停地閃回,

直到她發現項鍊不見了,才瞬間驚醒。

找遍大街小巷仍一無所獲後,夫妻二人決定買一條新項鍊賠給伏來士潔太太。

他們在故宮街的一家珠寶店,找到了一條相似的金剛鑽項鍊,

但36000元法郎的價格卻遠超預料。

對此,夫妻二人既沒有逃避責任,也沒有打算弄條假項鍊糊弄過去。

他們為了湊錢而各處舉債,簽了不少借據和破產性契約;

買下項鍊後,再竭盡所能地去償還。

項鍊還回去的那一刻,瑪蒂爾德也正式走向更為真實的生活。

她搬離了殉教街的公寓,辭退了女傭,脫去長裙,剪掉指甲,

從此變身為妻子、女工、廚娘……

關于貧窮,很多人避之不及,

但不可否認窘困的生活,更能讓人清醒,促人成長。

如今的瑪蒂爾德無暇痛苦,她有幹不完的家務、做不完的活計;

她更顧不上攀比和嫉妒,因為她需要更多的腦力來思考如何省下1個銅元。

這樣的日子,一過就是10年。

10年後,瑪蒂爾德還清了所有的債務,

她非常知足,一身輕鬆,比以往任何時候都幸福。

偶然的一天,她巧遇了伏來士潔太太,她的粗糙和蒼老令老朋友十分錯愕。

但瑪蒂爾德大方走過去,介紹了自己,並澄清了當年項鍊的事。

在此,莫泊桑寫下了小說《項鍊》中最靈魂的一筆——那條項鍊是假的,最多值500法郎!

故事戛然而止,但卻引出了讀者無限的思索。

項鍊的丟失對瑪蒂爾德來說是厄運還是契機?

她辛苦勞作的10年是對青春的荒廢還是對人性的昇華?

代表貪婪和貪婪的項鍊,到底是無價之寶還是一文不值?

無論你傾向于哪種答案,都應看到莫泊桑在最後給我們呈現的瑪蒂爾德——

一個脫去虛偽和矯情,真實自立的普通女性。

生活中,我們經常看到瑪蒂爾德的影子。

她們在安逸的日子裡,永不知足;

反而是失去一切後,通過苦難的磨礪,變得清醒和知足。

小說最後,莫泊桑自問:「如果沒有丟掉項鍊,會怎麼樣?」

如果沒有丟掉項鍊,瑪蒂爾德在舞會耀眼的光暈裡,極可能愈陷愈深,成為另一個「包法利夫人」。

她會繼續用幻想來貶低現實,任由貪婪膨脹,

用「永不知足」的怨氣代替生活裡的所有美好。

但幸運的是,項鍊丟了,瑪蒂爾德從虛榮貪婪的夢中醒了。

命運搶走了她本來安穩的生活,但艱苦的歲月又回饋了額外的禮物。

人生的幸與不幸,往往就在一念之間,一念知足常樂,一念貪婪痛苦。

就像莫泊桑說的:

「人生真是古怪,變化無常,無論害你的或者救你的,只消一點事。」

誠然如此,對生活是否知足這一點事,就會對人生境界產生不小的影響。

願你與生活真誠相待,用清醒而端正的意識,學會知足和感恩。

唯有如此,幸福感才會如影隨形陪伴你走過春華秋實。

與君共勉。